如果教育只是把教科书上的定义“搬运”到学生脑子里,那我们根本不需要学校,要一台复印机就足够了。

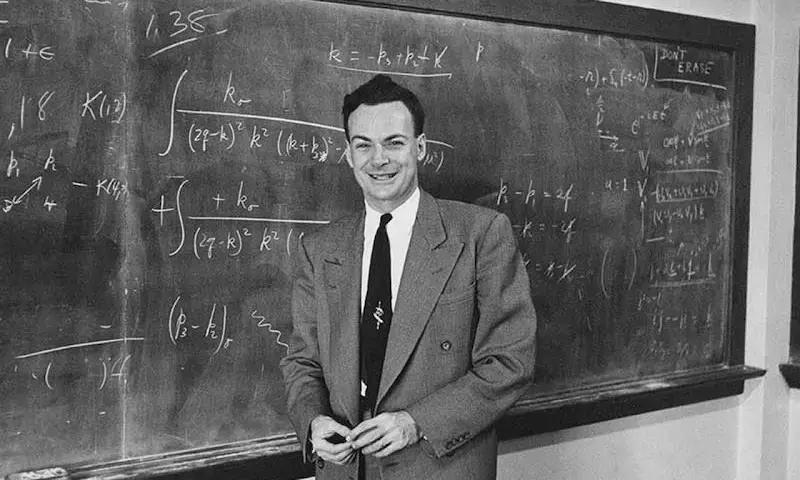

1963年6月,诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼在里约热内卢的一场会议上,毫不留情地撕开了这种“复印机式教育”的面纱。在题为《拉丁美洲物理教学问题》的演讲中,他探讨的不只是物理教学,更是我们对待真理的态度,以及如何构建一个不被形式主义吞噬的社会。

费曼在演讲中描述了一个令人啼笑皆非的现象:学生们能流利背诵关于“望远镜”的所有定义,清楚牛顿式、卡塞格林式等四种望远镜的分类,能默写光路图,甚至准确区分“虚像”与“倒像”。

可当费曼问出“你们谁真正用望远镜看过星星?”时,教室里一片死寂。

在这种教育模式里,“望远镜丢了”——没有透镜,没有星星,没有观测的眼睛,也没有穿透镜片的光,只剩下死记硬背的冰冷词句。这正是费曼指出的核心危机:“除了纯粹、机械的记忆之外,什么都没有。”

这种“死记硬背”并非源于学生的懒惰,而是教育体系的系统性“共谋”。费曼发现,大学里的讲座竟然沦为“听写课”:教授刻意放慢语速,方便学生逐字逐句抄录笔记;遇到关键内容,还会重复表述,让学生核对订正。

这种荒谬在“布鲁斯特定律”的测试中达到了顶峰。当费曼问及光的偏振问题时,学生们像复读机一样,脱口背出教科书上复杂的折射率定义:“当入射角的正切值等于折射率时……”。然而,当费曼指着窗外海湾上闪烁的波光,递过一片偏振片问道:“如果你们透过这个看海,会发生什么?”学生们却满脸茫然。

“这些学生就像一本本会走路的书,甚至还不如书本。” 费曼犀利点评。书本不需要吃饭、不用住房,而这些埋头苦读的学生,付出了大量时间与精力,最终却成了两条腿的“活字典”,彻底丧失了对自然的感知力。

为什么要学物理?常见的答案充满功利色彩:为了推动工业发展、提振经济,或是不用高薪聘请外国专家。但费曼提醒我们,若把科学教育仅当作追赶发达国家的工具,很容易陷入盲目模仿的陷阱。

真正的科学精神,离不开 “试错” 与 “怀疑”。费曼强调,解决问题时,答案不该是条件反射式的“看看美国人是怎么做的”。

“肯定有比美国模式更好的办法!” 费曼直言。科学教育的核心,是教会人们如何面对怀疑与不确定性,如何辨别真理与谬误。只有敢于追问“有没有更好的办法”,才能孕育真正的独立思想与创新成果,而非永远跟在他人身后亦步亦趋。

此外,科学更是一场人类精神的冒险。它能带来极致的探索乐趣,这种快乐不该被僵化的教育体系剥夺。通过理解自然规律,人们能感知世界运行的“稳定性”与“真实感”,从而驱散迷信与无知带来的恐惧。

费曼敏锐地察觉到,出问题的不只是教学方法,整个科研与教育的生态系统,都处于一种病态的割裂状态。

最让费曼痛心的一个细节是:在里约热内卢一所顶尖物理研究中心,研究人员竟处于与世隔绝的境地——原因仅仅是 “没人愿意支付《物理评论》等学术期刊的订阅费”。

连让科学家追踪世界前沿的杂志都吝于购买,这暴露了政府与社会对科学最基本的漠视。在这样的环境下,真正的研究者难以在大学立足,只能被迫建立独立研究所。最终的结果是,最懂科学的人(研究者),与最需要科学启蒙的人(学生),被硬生生地物理隔绝。

更糟糕的是那种 “脉冲式投入”:政府或机构常为了面子工程,突然砸巨资上马大项目、大搞宣传,却缺乏长期的维护与支持。正如费曼所言:“只要一年的资金中断,所有人都会作鸟兽散,最终什么也留不下。”

作为一名务实的科学家,费曼不仅提出了尖锐批评,更结合自己在麻省理工学院的求学经历,给出了极具建设性的系统性建议。

给普通人一条出路:教育不该只以培养诺奖得主为目标。费曼坦言,自己刚进麻省理工时学的是数学,因觉得过于抽象转学电子工程,后来又因觉得电子工程太过具体,最终转向物理。这种跨学科的自由流动至关重要。如果教育体系过于僵化,那些“成不了爱因斯坦”但同样优秀的学生,就会陷入无路可走的困境。我们需要培养大量务实的工程师,让他们在工业界发光发热,而非把所有人都逼上纯理论的独木桥。打破大一统,引入学校竞争:“没人真正知道最优的教学方法。”既然如此,费曼建议,不应让所有学校套用同一套教育模式。如果同一地区能有两所工程学院,各自尝试不同的教学方法,那么教学效果好的学校自然会脱颖而出,其他学校为了生存,就必须主动模仿或优化。让优胜劣汰的市场机制,来解决教学质量的难题。寻找更稳定的“靠山”:针对政府资金“脉冲式”的不稳定性,费曼提出了一个颇具政治智慧的建议:科研与教育机构应当实现资金来源的多元化。或许可以更多依赖私人资金,甚至借鉴宗教学校的模式,依托更具持久性的机构,让科学教育在政治动荡中保持独立性与连续性。在演讲的最后,费曼用一个极具感染力的隐喻,总结了自己对理想教育的愿景。

他认为,真正的科学精神就像 “雨水”——它发源于那些真正理解科学、奋战在科研前沿的研究者。我们需要建立一套健康的机制,把这些研究者“请回”大学,让他们的智慧如雨水般,直接洒落在学生身上。

这雨水会滋润莘莘学子,再通过他们滋润下一代,最终渗透到整个国家的土壤中。

半个多世纪过去了,费曼提到的“听写课”“消失的杂志”和“为考试而存在的望远镜”,在今天的教育中真的彻底消失了吗?

或许并没有。这正是我们重读费曼的意义所在:我们到底是在教孩子仰望星空,还是仅仅让他们背诵望远镜的说明书?

如果是后者,那我们丢失的,不只是望远镜,更是整片璀璨的星空。

杜德配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。